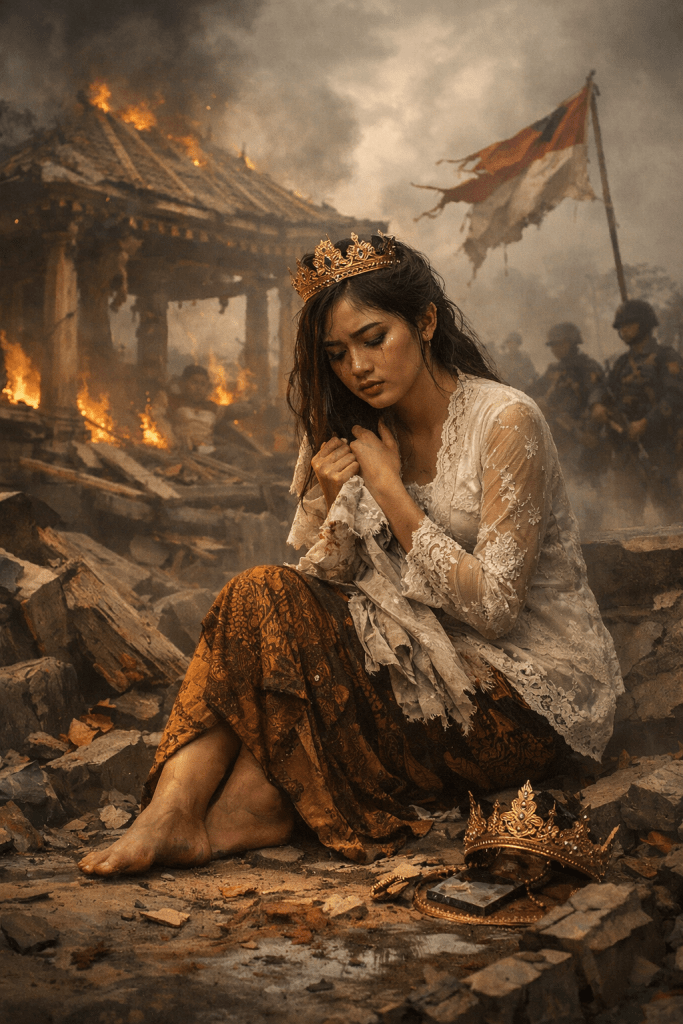

Dalam The Last Princess, novel Cynthia Freeman, kehancuran hadir sebagai peristiwa sejarah: istana jatuh, nama besar lenyap, dunia lama tak lagi memberi perlindungan. Namun tragedi paling sunyi bukanlah runtuhnya kekuasaan, melainkan kehidupan yang harus berjalan setelahnya—terutama bagi mereka yang tak pernah ikut memutuskan, tetapi paling lama menanggung akibatnya.

Indonesia hari ini memiliki cermin yang tak kalah pahit. Bukan revolusi yang merobohkan istana, melainkan korupsi yang menggerogoti kehormatan. Bukan bendera yang diturunkan, melainkan nama keluarga yang tercoreng. Dan yang tersisa—seperti “putri terakhir”—adalah istri, anak, dan keturunan yang harus hidup dengan beban yang tidak mereka pilih.

Di ruang pengadilan, seorang laki-laki—suami, ayah, pemilik kuasa—duduk sebagai terdakwa. Di rumah, kehancuran bekerja lebih senyap. Telepon berhenti berdering. Undangan menghilang. Sekolah menjadi ruang bisik. Media sosial sebagai penghakiman. Pemberitaan menjadi cermin yang kejam. Kehormatan yang dulu diwariskan sebagai pelindung, kini berubah menjadi pertanyaan yang harus dijawab setiap hari: apa salah kami?

Tragedi ini tidak lahir tiba-tiba. Ia berawal dari keputusan-keputusan kecil yang terasa aman karena kuasa. Dari keyakinan keliru bahwa pengaruh bisa menebus segalanya, bahwa keluarga akan selalu terlindungi oleh jabatan. Padahal, ketika kekuasaan runtuh oleh kesalahan moral, keluarga justru menjadi korban pertama dan terlama. Mereka menjadi “yang terakhir”—bukan karena darah biru, melainkan karena harus menutup bab dari buku tebal yang tidak mereka tulis.

Seperti tokoh perempuan dalam novel itu, mereka dipaksa dewasa sebelum waktunya. Kehilangan bukan hanya harta, tetapi rasa aman sosial. Mereka belajar berjalan tanpa istana, tanpa nama yang dulu mengundang hormat. Mereka belajar bahwa kehormatan bukan properti turun-temurun, melainkan sesuatu yang harus ditegakkan ulang—pelan, sunyi, dan sering kali sendirian.

Di sinilah analoginya mengeras. Jika dalam novel, kehancuran dipicu sejarah, maka dalam kenyataan kita, kehancuran sering dipicu keserakahan yang dibungkus kuasa. Dan jika sang putri berjuang menyelamatkan sisa martabat dari puing kekaisaran, maka istri dan anak para terpidana korupsi berjuang menyelamatkan masa depan dari puing reputasi.

Tulisan ini peringatan paling jujur bagi siapa pun yang sedang—atau akan—memegang kuasa: setiap keputusan tidak berhenti pada diri sendiri. Kekuasaan yang disalahgunakan tidak hanya merusak negara, tetapi mematahkan tulang punggung keluarga—mewariskan stigma, luka batin, dan jarak panjang menuju pemulihan.

Dan pada akhirnya, cermin itu berbalik ke arah kita semua—termasuk diri saya. Kita yang mungkin tak pernah duduk di kursi kekuasaan pun tak sepenuhnya bebas dari godaan jalan pintas, dari kompromi kecil yang terasa remeh, dari pembenaran yang kita bisikkan agar hati tenang. Di situlah kehormatan diuji, jauh sebelum hukum mengetuk pintu.

Barangkali, “putri tanpa istana” adalah pengingat paling sunyi bagi zaman ini: bahwa kehormatan tidak runtuh sekaligus, ia retak pelan oleh pilihan-pilihan harian. Bahwa yang paling mahal bukanlah jabatan, melainkan nama baik yang diwariskan dengan tanggung jawab. Dan bahwa menjaga diri dari penyalahgunaan kuasa—sekecil apa pun—adalah cara paling sederhana namun paling menentukan untuk menyelamatkan masa depan orang-orang yang kita cintai.

Jika sejarah punya ingatan panjang, maka keluarga punya ingatan yang lebih panjang lagi. Di sanalah kita seharusnya berhenti, menimbang ulang, dan memilih: kekuasaan yang sementara, atau kehormatan yang sanggup kita pertanggungjawabkan—kepada Tuhan, kepada hukum, kepada keluarga, dan kepada diri kita sendiri.

Munjul, 25 Januari 2026

Perenung sunyi, Azis Subekti

Tinggalkan komentar