Oleh: Azis Subekti *

Ada ironi yang selalu bersembunyi di balik tawa. Ia terdengar ringan, tetapi sering membawa beban yang tidak kecil. Dari sanalah perbincangan tentang mens rea—niat di balik ucapan—dalam konteks Pandji Pragiwaksono bermula. Bukan semata soal apa yang diucapkan, melainkan bagaimana kata-kata itu dipahami di zaman yang serba cepat menilai.

Pandji dikenal sebagai komika yang menjadikan logika sebagai bahan bakar humornya. Ia menggunakan ironi, pembesaran sikap kolektif, dan generalisasi yang disengaja untuk memancing tawa sekaligus mengajak berpikir. Dalam beberapa materi yang belakangan ramai dipersoalkan, ia menyentuh isu-isu sensitif: cara publik bersikap, relasi kuasa, dan kebiasaan sosial yang kerap dianggap wajar padahal problematik. Humor semacam ini memang tidak dimaksudkan untuk menghibur semata, melainkan mengusik.

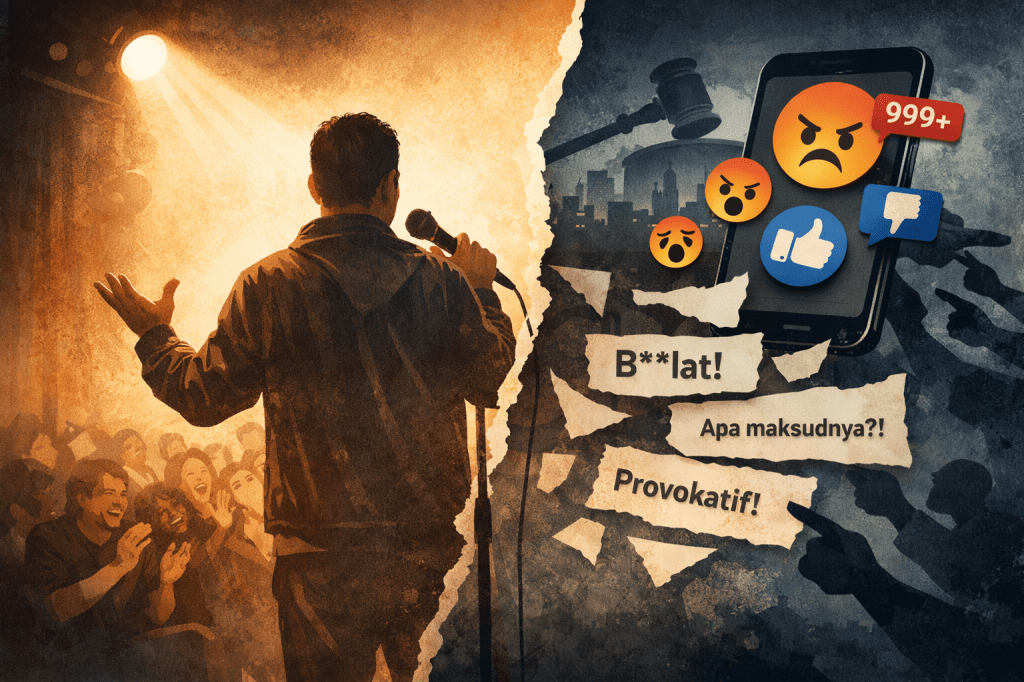

Masalah muncul ketika materi tersebut keluar dari panggungnya. Potongan pendek tanpa pengantar, tanpa konteks, dan tanpa penjelasan arah kritik membuat sebagian publik menangkapnya sebagai pernyataan harfiah. Satire dibaca sebagai sikap pribadi. Ironi dianggap pembenaran. Di titik inilah niat komedi terlepas dari makna yang sampai ke publik. Mens rea yang mungkin kritis dan reflektif tenggelam oleh tafsir yang emosional.

Kondisi ini memperlihatkan perubahan besar dalam dunia komedi. Dulu, ada kesepakatan tak tertulis antara komika dan penonton: apa yang disampaikan di panggung adalah ruang bermain gagasan. Kini, kesepakatan itu runtuh. Media sosial menghapus dinding panggung, menyamakan semua audiens, dan menuntut kejelasan instan. Humor yang mengandalkan kecerdasan konteks menjadi mudah disalahpahami.

Di sisi lain, komedi yang bermutu tidak bisa sekadar berlindung di balik alasan “ini hanya bercanda”. Humor yang baik tahu arah pukulannya. Ia jelas menyasar perilaku, struktur, atau kekuasaan—bukan membiarkan arah kritiknya kabur hingga tampak menyerang ke mana-mana. Ketika arah ini tidak tegas, komedi kehilangan kekuatan reflektifnya dan berubah menjadi sumber kebisingan.

Namun kegaduhan ini juga menjadi cermin bagi publik. Kita hidup di masa ketika orang lebih cepat tersinggung daripada memahami, lebih siap menghakimi daripada mendengar utuh. Kita menuntut kehati-hatian dari komika, tetapi sering lupa bahwa memahami konteks juga membutuhkan kedewasaan. Tanpa itu, humor apa pun—setajam atau secerdas apa pun—akan selalu berisiko dipatahkan oleh prasangka.

Pada akhirnya, persoalan ini bukan tentang membungkam komedi, juga bukan tentang membebaskan tanpa batas. Bagi komika, pesan zamannya jelas: kebebasan berekspresi hari ini menuntut ketepatan makna dan kesadaran bahwa kata-kata bisa hidup jauh melampaui niat awalnya. Bagi publik, pesannya tak kalah penting: tidak semua yang menyinggung berniat melukai, dan tidak semua humor layak diadili tanpa konteks.

Jika komika belajar lebih presisi dalam menyampaikan kritik, dan publik belajar lebih sabar dalam memahami niat, maka tawa bisa kembali menjadi ruang bersama—bukan medan perang. Tawa yang tidak hanya membuat kita tertawa, tetapi juga membantu kita melihat diri sendiri dengan lebih jujur.

*)Anggota DPR RI, penikmat komedi cerdas

Tinggalkan komentar